Amérique latine : la nouvelle ligne de fracture des relations internationales ?

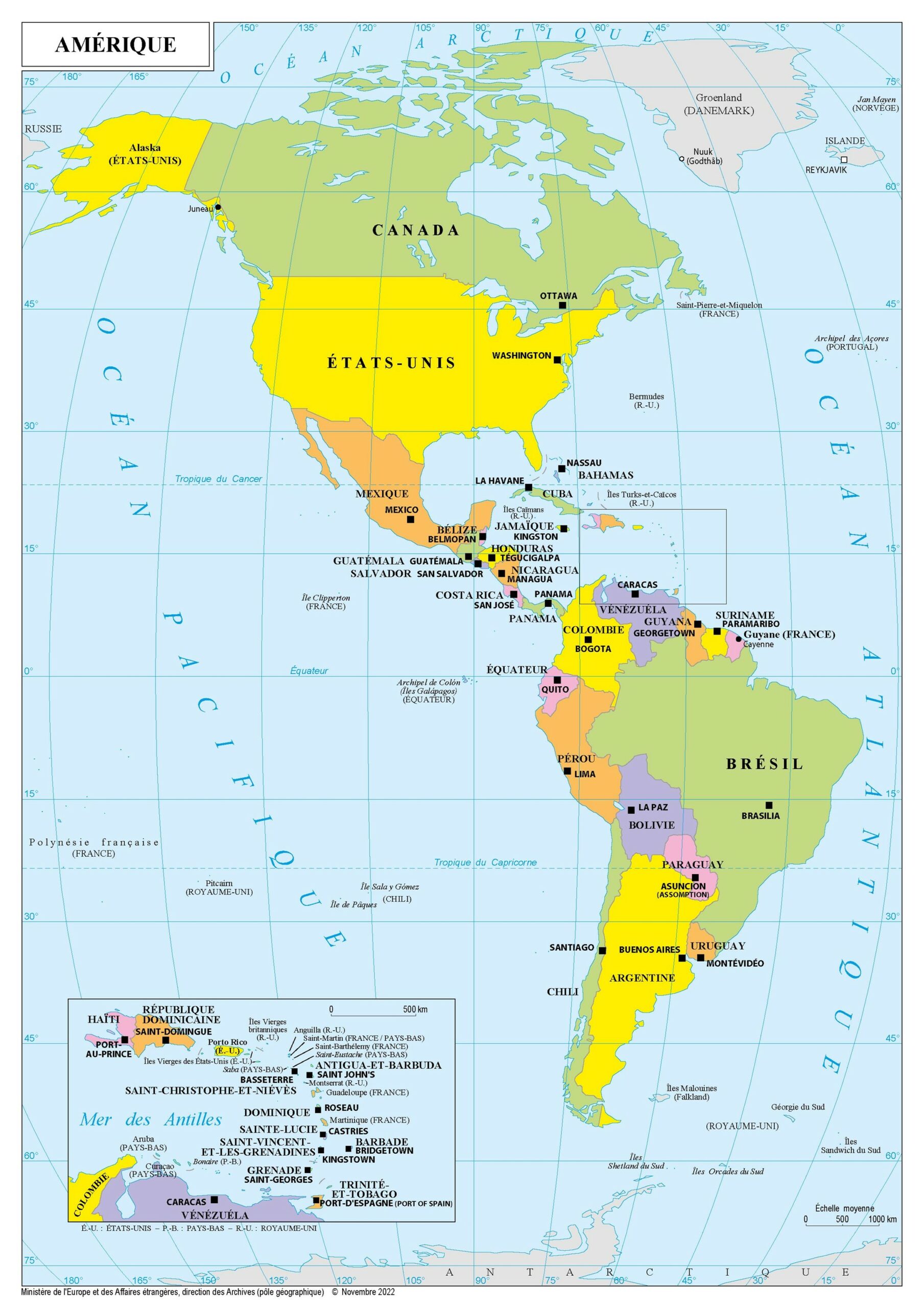

Le conflit armé contre les cartels du narcotrafic en Amérique latine (1) , engagé par les Etats-Unis depuis la signature d’un « Executive order » (décret loi) du Président Donald J. Trump » en Août 2025 et transmis par le Pentagone au Congrès porte depuis le 13 Novembre dernier, un nom. Il s’agit de l’Opération « Southern Spear », « Lance du sud ». En quelques semaines, les USA, soutenus par plusieurs alliés régionaux comme Trinidad et Tobago, Curacao, le Guyana ou a République dominicaine, sont parvenus à faire de la lutte contre le trafic de drogue, un sujet de sécurité nationale. Cette réalité permet à la Maison blanche de mobiliser des moyens militaires qui correspondent, avec l’arrivée du porte-avion Gerald Ford à plus de 8% des capacités totales de la marine américaine.

Les objectifs sont clairement définis : « éliminer et expulser les narcoterroristes » et « défendre et protéger notre patrie des drogues qui tuent notre peuple ».

Difficile de faire plus simple et clair offrant une rhétorique et un environnement qui permet aux Etats-Unis de fixer une action de « légitime défense » et d’action préventive. Il s’agit aussi de contourner les critiques internationales sur les attaques dans la région des Caraïbes, contre plusieurs embarcations, les GO Fast, accusés de transporter de la drogue, et permettant aux Etats-Unis de passer outre les objections de plusieurs pays, notamment européens et de l’Organisation des Nations Unis. « Il en va de notre sécurité et de la cohésion de notre société », répond Washington en s’attaquant à un mal qui s’est développé et renforcé depuis la pandémie de la Covid 19 en Amérique latine.

D’une pierre, trois coups :

- Le conflit déclaré contre les cartels est le premier mobilisant autant de forces conventionnelles dans la région des Caraïbes et impliquant l’ensemble du continent, à la différence des actions menées pendant les années 1980-1990, illustrées par les figures de Pablo Escobar ou du Général Noriega au Panama (2) . Les cartels inscrits sur la liste des mouvements terroristes des Etats-Unis sont identifiés : « Sinaloa », « Nouvelle génération Jalisco », « New Family Michoacana » pour le Mexique, la « MS 13 » pour El Salvador, le « Clan del Golfo » pour la Colombie, « Tren de Aragua » et « Los Soles » au Vénézuéla. C’est l’ensemble du continent qui est concerné, auquel il faut rajouter la crise en Haiti, aux mains des gangs depuis l’assassinat du Président Moïse Jovenel le 7 Juillet 2021. La thématique sécuritaire se confond avec une démarche politique.

- En s’attaquant aux cartels de la -drogue dans le but de les détruire, Washington sait parfaitement que certains régimes vont s’y opposer. Le premier d’entre eux est la République bolivarienne du Vénézuéla, que préside depuis la mort d’Hugo Chavez le 5 Mars 2013, Nicolas Maduro (3) . Président de facto de ce pays qui détient les plus importantes réserves de pétrole brut (18% des réserves mondiales, l’Arable saoudite 15%). Alors que les élections présidentielles de 2018 et 2024 se sont pas reconnues par la grande majorité de la communauté internationale, le leader bolivarien se voit inscrit sur la liste de narcotrafiquants, avec les principaux responsables du régime, tel le Ministre de l’intérieur et de la Justice, M. Diosdado Cabello ou le Ministre de la défense, Vladimir Padrino. Critique envers Washington et d’une manière générale « l’Occident », le Vénézuéla a recherché des partenaires internationaux « alternatifs », comme l’Iran, la Russie et la Chine.

- L’arrière fond géopolitique renvoie inévitablement à la rivalité bipolaire sino-américaine au sein de laquelle l’Amérique latine, comme ce fut le cas pendant la guerre froide, (1947-1991), peut devenir un théâtre d’opérations.

Une possible transition à Caracas aura naturellement des conséquences régionales : un effet de dominos pourrait contribuer à un isolement sinon chute du régime de Daniel Ortega au Nicaragua. Quid de Cuba dont certains dans l’entourage de la Maison Blanche font apparaître comme la véritable cible politique de l’Opération en cours ? Malgré des effets d’annonce, le soutien de Vladimir Poutine, paraît bien hypothétique, étant concentré sur l’Ukraine tandis que la Chine ne veut pas s’engager, pour l’heure, dans un bras de fer avec les USA, en termes de défense et de sécurité dans cette partie du monde.

Le Président colombien, Gustavo Petro (4) est, pour sa part, rattrapé par ce conflit, considéré comme un allié objectif du régime vénézuélien et de certains cartels, comme celui du « Clan del Golfo ». Ses provocations en marge de la dernière Assemblée générale de l’ONU, l’ont conduit à voir son pays « décertifié » par l’administration de justice américaine et inscrit sur la « liste Clinton », des avoirs étrangers mal acquis et placés aux USA. Paradoxe suprême, ces tensions interviennent alors que la Colombie a le statut « d’allié majeur hors OTAN, des Etats-Unis, et reste le 1er producteur mondial de cocaïne avec 70% de l’ensemble de la drogue produite sur une superficie dépassant désormais 310.000 hectares (ils étaient 143.000 en 2022 lors de la prise de fonction de Gustavo Petro) (5).

Toute la panoplie de tensions géopolitiques semble posée en Amérique latine considérée par les USA comme le continent essentiel de « l’hémisphère occidental », stratégique aux yeux de Washington engagé dans un bras de fer commercial et d’influence globale avec la Chine. L’Amérique latine apparaît désormais comme la ligne de fracture des tensions internationales.

Le narcotrafic, dans le cœur de la sécurité nationale américaine

Les objectifs de l’Opération « Lance du sud » sont le résultat d’une action conduite par les Etats-Unis visant à faire du trafic de drogue un sujet de sécurité nationale. Il ne s’agit pas seulement de démontrer la dangerosité de cette situation pour l’Amérique latine. Démontrer le danger pour la société américaine elle-même devient une priorité conciliant objectifs de politique étrangère et intérieure.

Le trafic de drogue en Amérique latine, est une réalité : les pays producteurs, essentiellement de cocaïne, sont connus : la Colombie, (1er producteur mondial représentant 70% du marché mondial), le Pérou, la Bolivie et la frontière amazonienne du Brésil sont directement concernés. Ce sont depuis 2022, 2664 tonnes de cocaïne (3) sur près de 300.000 hectares dédiés, qui sont produites en Colombie. Les évènements de Rio de Janeiro, en octobre 2025, conduisant à des affrontements armés entre les groupes délinquants et la police de l’Etat de Rio, dans les complexes (favelas) de Penha et d’Alemao, ont rappelé toute l’acuité du problème pour la première économie d’Amérique latine qu’est le Brésil.

L’Equateur est devenu le pôle central d’exportation dans la région andine. Son atout repose sur la présence de ses ports sur la façade de l’Océan pacifique, comme Manta, Guayaquil ou Esmeraldas. Ils desservent les routes vers le Mexique (Cartels de Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion) qui redistribue vers les marchés américain et européen, en partie par l’Afrique ou les Balkans. Pour sa part, le Vénézuéla, constitue depuis les années 2000, une base de protection : il s’agit de ce réseau de pouvoir, surnommé « Cartel de Los Soles », impliquant des hauts gradés de l’armée bolivarienne selon Washington, et les personnages clé du régime bolivarien, Nicolas Maduro et Diosdado Cabello, Ministre de l’intérieur et de la Justice.

Dans les Caraibes, Haïti, aux mains des gangs depuis la pandémie de la Covid 19, est actuellement un Etat failli. Ce pays offre l’avantage de constituer une forme de « porte avion » géographique pour les groupes illicites, base d’accueil et d’exportation notamment vers l’Europe.

Ce contexte explique le fait que désormais les cartels se sont constitués comme des entités indépendantes du contrôle des Etats, coordonnés, et autant armés que les forces nationales. Pour la première fois depuis des décennies, certains pays sont considérés comme « vulnérables », « poreux », affaiblis, quand ils ne sont pas complices ou initiateurs, par des infiltrations dans ses structures de sécurité, de renseignement et le secteur économique. Le danger est devenu immédiat pour Washington qui a constitué une coalition pour s’attaquer aux cartels : de Trinidad et Tobago a Curacao, de la République dominicaine à l’Equateur, du Guyana qui s’était vu menacé par le Vénézuéla en 2024 pour ses réserves de pétrole dans la région de l’Essequibo (5) au Salvador, du Paraguay, Mexique, Pays bas à la France, les USA tentent d’enrayer une dérive qui s’est déplacée sur le terrain politique depuis plusieurs années, menaçant la stabilité du flanc ouest occidental.

En désignant les cartels de « Sinaloa », « Nouvelle Génération Jalisco », « New Family Michoacana » du Mexique, « MS 13 » d’El Salvador, « Clan del Golfo » de Colombie, « Tren de Aragua » et « Los Soles » du Vénézuéla, comme des organisations terroristes, le Président Donald Trump ne s’est pas trompé de cible. Il met l’accent sur une réalité qui gangrène les sociétés, transforment les rapports de force au profit des organisations illicites. En Amérique latine, les strates sociales restent marquées par des fractures socio-économiques structurelles ? Ces dernières se traduisent notamment par la permanence de l’informalité » sur le marché du travail : 54% des emplois sont concernés. Par ailleurs, l’assiette fiscale est réduite, variant en fonction des pays de 12% (Guatémala) , 20% en Colombie, à 31./5% en Argentine. Ces niveaux obligent la majorité des pays à se recentrer sur l’essentiel régalien (Défense, renseignement, territoires urbanisés)

Quels sont les enjeux internationaux ?

Le trafic de drogue constitue un sujet de sécurité nationale. Ce sont près de 80.000 personnes qui décèdent chaque années, victimes des drogues de synthèse, dont la plus connue est le fentanyl. Les enjeux financiers évalués à plus de 1500 milliards de dollars pour le seul trafic de cocaine entre 2020 et 2025, permettent de comprendre les défis majeurs pour les Etats qui ne peuvent lutter sans un minimum de coordination régionale. La diversification des partenaires économiques depuis les années 2000 permettant à la Chine de devenir des principaux clients du continent, a accompagné une politique « de bon voisinage » conduite par Washington. Les USA étaient alors mobilisés sur d’autres fronts, tels l’Iraq et le Moyen orient, l’Afghanistan et une partie de l’Asie centrale, l’Europe tut en restant vigilants dans la région Pacifique.

Ce relatif abandon a permis de nourrir une « tentation du sud global », (6), c’est à dire une recherche de gouvernance internationale qui soit différente de celle née de la Victoire de 1945 et offrant une forme d’affranchissement, sinon de « rupture » avec les USA et avec eux, un Occident rejeté par certains régimes.

Dans ce contexte, le Vénézuéla a constitué, depuis l’accession au pouvoir d’Hugo Chavez en 1999, un espace, certains diront « un foyer » de tensions permanentes avec les USA. Base arrière de l’ancienne guérilla colombienne des Forces armées de Libération nationale (FARC) transformées en parti politique au lendemain des accords de paix de 2016, il accueille désormais les groupes dissidents tandis que la relation établie avec l’Iran s’est traduite par une présence du Hezbollah.

Les opérations dans la région des Caraibes, renforcent les informations selon lesquelles l’organisation terroriste serait un élément clé du trafic de drogue vers l’Europe à travers l’Afrique concernée par la porte du Golfe de Guinée. L’instabilité politique qui secoue le Vénézuéla, membre de l’OPEP, comptant sur les premières réserves mondiales de pétrole brut, essentiellement sous la forme de sables bitumineux, a provoqué le départ de 6 millions de personnes depuis 2017, sur un total de 30 millions. Avec l’arrivée de Gustavo Pétro à la présidence colombienne en Aout 2022, Nicolas Maduro savait pouvoir compter sur un allié inespéré, issu de la guérilla du M 19 dans les années 1980. Rupture avec Israël, pourtant premier fournisseur d’équipements militaires et de sécurité en Colombie, dénonciation du système financier international, appel à « la rébellion » contre Donald Trump en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en Septembre 2025, autant d’éléments adoptés par Bogota et en contradiction avec les piliers de la politique étrangère de ce pays qui a le statut.d’ « allié majeur hors OTAN, des USA », depuis 2018. Les USA sont le premier partenaire commercial de la Colombie et un partenaire essentiel en matière de politique de sécurité et de lutte contre la drogue.

Depuis 2022, la production de cocaïne est passée de 1400 à près de 2900 tonnes en 2025, les zones de production de 143.000 hectares à près de 310.000 en 2025 (7) . Dans ce contexte tendu, et après le retrait du visa américain accordé au président colombien, doublé de la décertification de la Colombie par l’administration de justice américaine et de l’inscription de Gustavo Petro sur la « liste Clinton » de l’Office américain traquant sur les avoirs étrangers mal acquis, la rupture bilatérale est consommée. Elle permet à Gustavo Petro de tenter de prendre « le leadership » d’une fronde anti-occidentale en Amérique latine.

Las ! Cet axe concerne des régimes issus d’une gauche alternative comme au Vénézuéla et au Nicaragua, qui se sont cristallisés autour d’un autoritarisme d’un genre nouveau, incarnés pendant la guerre froide par des mouvements de droite ou des régimes militaires. En s’attaquant au trafic de drogue porté par des cartels qui concernent l’ensemble du continent latino-américain, les Etats-Unis mettent en difficulté l’axe alternatif Caracas-Managua-La Havane qui ne peut plus être totalement protégé par une alliance sino-russe. Celle-ci ne peut pas prendre le risque d’un enlisement dans l’hémisphère occidental alors que les tensions persistent également dans le Pacifique et en Ukraine. Une transition au Vénézuéla, pourrait favoriser « un effet domino » à l’envers : que se passera t’il à Managua où Daniel Ortega (8) n’a eu de cesse de consolider son pouvoir et surtout, à Cuba qui est dans le cœur de la politique intérieure américaine depuis la révolution de 1959 ?

Dans ce cadre, l’Amérique latine a t’-elle vocation à rester un continent « terrain de jeu » des puissances globale ? Elle apparait prisonnière d’une diversité de pays, 33 avec la région des Caraïbes, qui ne parvient pas à trouver des points d’unité en faveur de coopérations régionales. Elle a été spectateur de l’affrontement Est-Ouest des années 1950 à la chute de l’ex-URSS en 1991, l’Amérique latine a servi de théâtre d’opération aux deux Grands.

A la différence de la guerre froide durant laquelle le point d’intensité absolue avait été incarné par la crise des Missiles d’Octobre 1962, le face à face sécuritaire se fait encore par des acteurs et des structures asymétriques : le narcotrafic permet de pénétrer la société américaine tout en déstabilisant les Etats alliés du continent latino-américain qui constitue la frontière sud des Etats-Unis. Plus que jamais, les enjeux globaux sont en jeu plaçant le continent latino-américain dans le cœur de la rivalité entre un occident et un « sud » global aux intérêts de plus en plus divergents.

Notes

Pascal Drouhaud est spécialiste des relations internationales avec une expertise particulière sur l’Amérique latine. Il est l’auteur de nombreux articles sur l’évolution de ce continent notamment dans la revue Défense nationale. Il a publié un ouvrage, « FARC, confessions d’un guérilléro » aux Editions Choiseul en 2008. Ancien Auditeur de l’IHEDN (54ème promotion nationale), il est le président de l’Association LATFRAN (www.latfran.org) et chercheur auprès de l’Institut Choiseul.

- Pablo Escobar (1949-1993) a dirigé le Cartel de Medellin pendant les années 1980 jusqu’à sa mort dans le cadre d’une opération de la police nationale colombienne. Il a mené de front une lutte contre l’Etat colombien, marquée par l’assassinat du candidat présidentiel luis Carlos Galan, le 18 Août 1989, du ministre de la justice Rodrigo Lara, le 30 Avril 1984 ou du directeur du quotidien El Espectador Guillermo Cano le 17 Décembre 1986. La destruction du siège central des services de renseignements intérieur, le DAS, le 6 Décembre 1989 (52 morts) ou de l’avion de ligne AV 203 reliant Bogota à Caracas le 237 Novembre 1989 ont constitué des temps forts d’une violence conduisant les USA à intervenir en soutien aux autorités colombiennes. Le Général Manuel Noriega (1934-2017) a été l’homme fort du Panama de 1983 comme Commandant en Chef des forces de défense du Panama jusqu’à sa chute en Décembre 1989. L’intervention militaire nord-américaine « Just Cause » du 20 Décembre 1989 au 31 Janvier 1990 a mis fin à son emprise sur le pays et a conduit à son extradition aux Etats-Unis pour trafic de drogue le conduisant à être condamné à une peine de 40 ans de prison, aménagée au fil des années jusqu’à sa mort en 2017.

- Nicolas Maduro est né en 1962. Vice-président d’Hugo Chávez (2012-2013), il lui succède à son décès, le 5 mars 2013. Il est élu le 14 avril 2013, avec 50,6 % des voix (un seul tour). Il obtient 67,8 % des suffrages en 2018, élections dénoncées par les USA et l’Europe alors que les principales forces d’opposition n’avaient pas pu se présenter après leurboycott des élections municipales en 2017. Le Tribunal supérieur électoral (TSE) le déclare vainqueur des élections du 28 juillet 2024 avec 51,20 %, déclenchant une crise de tous ordres dans son pays. Nicolas Maduro n’a présenté aucun acte électoral certifiant les résultats annoncés.

- Gustavo Petro a été, tour à tour, militant du mouvement de guérilla M-19 dans les années 1970 et 1980 (dont le fait d’armes avait été la prise du Palais de Justice le 6 Novembre 1985, conduisant à la mort des 11 juges retenus sur 25, et des membres du commando, avec un total de 100 morts). Le M 19 était d’influence bolivarienne, socialiste et Il a été dissous en 1990 après un accord de paix le transformant en un mouvement politique. Son candidat aux élections présidentielles de 1990, Carlos Pizarro, avait été assassiné le 26 Avril de la même année. Diplômé en économie, député et sénateur dans les années 1990 et 2000, maire de Bogota de 2012 à 2015, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2010 et 2018, il est élu en Juin 2022 pour un mandat de quatre ans, sur le projet de la « paix totale ». La prochaine élection présidentielle en Colombie est prévue en mai-juin 2026.A lire : Pascal Drouhaud, « Gustavo Petro et la volonté de rupture avec l’Occident”, RDN, Novembre 2025, p 125-130.

- Office des Nations unies contre la drogue et le crime

- Le « Sud Global » est un concept défini depuis les années 2010, portant sur une construction alternative des relations internationales. Il est appuyé sur la création des BRICS, groupe de pays émergents et puissances économiques (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud) élargi en Janvier 2025 à l’Iran, l’Egypte, l’Ethiopie, Indonésie et Emirats arabes Unis. Représentant 35% du PIB mondial en valeur courante (44 pour le G7), les BRICS ont accompagné une approche internationale qui se traduit par une remise en question de la gouvernance mondiale construite à la fin de la Seconde guerre mondiale. Le « Sud global » est différent du concept de « tiers monde » qui avait surgi pendant la guerre froide. Avec des puissances économiques de premier plan comme la Chine, il constitue une coalition internationale de pays voulant transformer le système de sécurité et gouvernance globale. Cette coalition est hétéroclite : le Vénézuéla, l’Iran s’en réclame autant que le Brésil, l’Indonésie, la Chine ou la Russie. Le « Sud global » annonce une nouvelle bipolarité idéologique sur le plan international s’opposant à « un occident global » conduit par Washington.

- Office des Nations unies contre la drogue et le crime

- Pascal Drouhaud-David Biroste : « Amérique latine– Nicaragua : le méthodique abandon démocratique », Revue n° 879 Avril 2025 – p. 121-127