USA-Narcotrafic : le Vénézuéla dans l’œil du cyclone

Conflit médiatique ? Bluff international ? Danger immédiat ? La militarisation de la région des Caraïbes, par les Etats-Unis qui ont décidé de renforcer leur lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, s’annonce comme un tournant dans les relations, déjà fortement dégradées, entre Washington et Caracas. Et pour cause ! Le Secrétaire d’État Marco Rubio et le ministère de la Justice ont désigné, le 2 février 2025, plusieurs cartels de drogue comme des organisations narcoterroristes étrangères. Ils ont ensuite établi un lien direct entre le cartel des soleils et Nicolas Maduro, le président de facto de la République bolivarienne du Vénézuéla, qui joueraient un rôle prépondérant dans le trafic de drogue dans la région des Caraïbes.

Les cartels « Tren de Aragua » du Vénézuéla, « Mara Salvatrucha » d’El Salvador, le « Clan del Golfo » de Colombie, ainsi que ceux de « Jalisco Nueva Generacion », « Sinaloa », « Nueva Familia Michoacana », « Carteles Unidos » et « Cartel de Noreste » du Mexique, représentent une menace immédiate pour les Etats-Unis et leurs alliés. Reconnus « organisations terroristes » alors qu’ils n’ont cessé de croître depuis la période la Covid 19, les cartels se voient désormais placés au cœur d’un enjeu régional.

Une guerre de longue haleine

L’inscription de ces groupes dans la liste des organisations terroristes a constitué la première étape d’un combat dont les conséquences sont à la fois sécuritaires, économiques ou sociales. Pourtant, la lutte contre le narcotrafic n’a jamais cessé depuis les années 1960. L’opération « Interception », lancée par Richard Nixon en septembre 1969, visait déjà à lutter contre le trafic de cannabis entre les USA et le Mexique.

Depuis, les actions et soutiens aux gouvernements alliés se sont multipliés. Les années 1980 incarnent ce combat, notamment contre les cartels colombiens de Medellin et de Cali, respectivement dirigés par Pablo Escobar (tué en 1993) et les frères Orejuela (Miguel et Gilberto, incarcérés aux Etats-Unis). Il s’agissait, pour ces derniers, de consolider leur position et le commerce illégal : la corruption, les assassinats de leaders politiques comme Luis Carlos Galan ou Rodrigo Lara, de policiers, juges ou journalistes, l’achat de protections parfois étatiques. Le Panama du Général Noriega ou le Nicaragua dirigé par Daniel Ortega, alors leader du Front sandiniste de Libération nationale, entraient dans cette logique. À partir de 1989, la guerre totale des États soutenus par Washington a entraîné le démantèlement des cartels, la neutralisation de leurs chefs, la fin des alliances étatiques : Manuel Noriega a été destitué à la suite de l’intervention américaine « Just Cause » en Décembre 1989. Daniel Ortega a quitté le pouvoir après une défaite électorale contre Violeta Chamorro en février 1990.

La situation contemporaine est différente et, à bien des égards, pire encore que celle des années 1980-1990. Le narcotrafic n’a jamais cessé malgré des initiatives importantes : par exemple le plan Colombie à partir de l’année 2000, permettant un réarmement de l’armée et de la police colombienne sous les administrations Pastrana (1998-2002) et Uribe (2002-2010). Pour autant, la demande n’a jamais cessé, requérant une production qui s’est adaptée à une mondialisation exigeant une technologie. Entre 2020 et 2025, le trafic de cocaïne a rapporté 1500 milliards de dollars. Devant cette réalité, certains États sont confrontés à une vulnérabilité qui porte les germes d’une menace régionale pouvant servir à une forme inédite de déstabilisation. Depuis l’assassinat du Président Jovenel Moïse en juillet 2021, Haïti est un État failli : les gangs et leurs chefs contrôlent les ports et 80% de la capitale. Ils offrent à leurs partenaires une base territoriale dans le cœur des Caraïbes. En Amérique centrale et au Mexique, la pression est également importante, particulièrement au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua.

En Colombie, la violence s’est répandue. Elle est le fruit d’une nouvelle confusion politique : d’un côté, un manque de soutien aux forces de sécurité et un morcellement de l’autorité de l’État ; d’un autre côté, des moyens techniques renforcés puisque les cartels disposent d’armes permettant de protéger leur chaîne d’approvisionnement, de parer aux attaques des forces de sécurité et de développer l’exportation (sous-marins, drones, renseignement). Cet environnement explique l’engagement militaire, dans la région des Caraïbes, des Etats-Unis présidés par Donald Trump.

La nouvelle stratégie des USA

En plus des risques liés à l’immigration clandestine et au trafic de drogue, les Etats-Unis font face à une évolution géopolitique régionale défavorable. Depuis un quart de siècle, l’Amérique latine compte sur un nouveau partenaire économique, la Chine. Celle-ci n’a eu de cesse de consolider sa présence, notamment dans le secteur des infrastructures, de l’énergie, du numérique[3]. Elle est devenue le premier interlocuteur économique du Brésil, de l’Équateur, du Pérou. Elle est désormais incontournable également pour le Panama, le Mexique, l’Argentine. Cette évolution a accompagné une « tentation du Sud Global » : l’Amérique latine a pu donner le sentiment d’espérer une organisation alternative de la gouvernance mondiale. Pour Washington, la réalité géographique prime. L’influence qui lui est attachée également. En s’attaquant au narcotrafic et en le rattachant à Nicolas Maduro, la première puissance mondiale entend réaffirmer son « leadership », mis à mal de manière subreptice et patiente depuis plusieurs années.

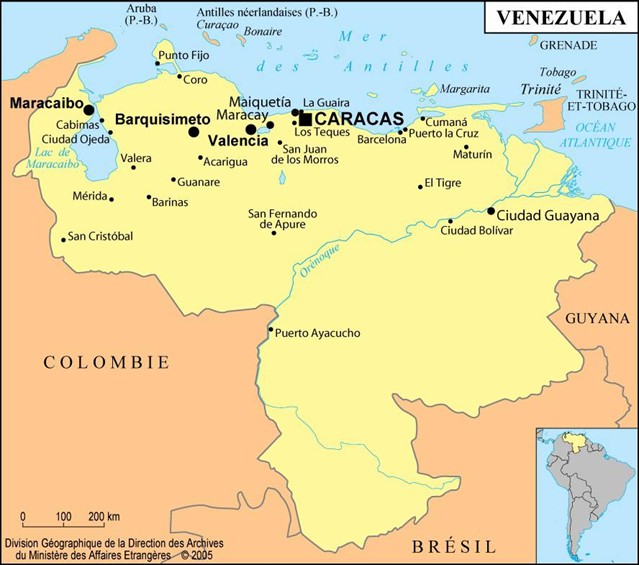

Le Vénézuéla voit le régime de Nicolas Maduro sur le point d’être érigé au rang d’« ennemi numéro 1 » dans la région. Le pouvoir bolivarien est déclaré illégitime.

Les élections du 28 Juillet 2024 ont rappelé que les résultats avaient été fourvoyés : Nicolas Maduro s’était auto-proclamé élu pour un troisième mandat simultané sans jamais avoir fourni aucun acte électoral tandis que son adversaire, Edmundo Gonzalez Urrutia, vainqueur au sortir des urnes, a été contraint à l’exil, à l’instar d’une estimation de 6 millions de vénézuéliens depuis 2017. L’alliance privilégiée du Vénézuéla avec l’Iran et la Russie ne pouvait que renforcer le sentiment « d’un danger immédiat » sécuritaire pour les Etats-Unis. La rupture semble désormais consommée alors que Donald Trump a publiquement accusé Nicolas Maduro de diriger le « Cartel de los Soles », un groupe criminel fournissant un soutien logistique au cartel du « Tren de Aragua » et officiellement inscrit sur la liste des organisations terroristes par l’Argentine, l’Équateur, les Etats-Unis et le Paraguay. Selon ces pays, le cartel des soleils serait l’un des principaux groupes de narcotrafiquants en Amérique latine : si certains doutent de l’existence d’un véritable « cartel des soleils » au sens habituel attribué à ce mot, comme Phil Gunson de Crisis Group, les liens entre le narcotrafic et plusieurs généraux vénézuéliens ne sont plus à démontrer. Pour Mercedes de Freitas, directrice exécutive de l’ONG « Transparency International » pour le Venezuela, il s’agit d’« un cartel atypique » : un réseau de corruption informel qui ne répond pas à un seul dirigeant ».

Inculpé par la justice américaine pour corruption et trafic de drogue, le chef d’État vénézuélien fait l’objet d’un avis de recherche et d’une récompense d’un montant de 50 M$ (43 M€) : s’agit-il d’un « gadget » politique comme l’affirment les soutiens de Caracas ou d’un dispositif de justice à long terme offrant une opportunité de renverser le régime chaviste ? Est-ce un moyen de pression en vue de négociations, ce qu’espère naturellement Nicolas Maduro ?

Pour Washington et ses alliés de la nouvelle coalition internationale contre le narcotrafic, l’occasion peut se présenter visant à affaiblir le front anti-américain et anti-occidental que représente le Sud global en Amérique latine. On notera que les Etats-Unis viennent de mettre fin au partenariat qui les liait à la Colombie, qui percevait 380 M$ en contrepartie de sa politique de lutte antidrogue : Marco Rubio a expliqué que l’ancien allié n’a « pas été un très bon partenaire pour s’attaquer aux cartels de la drogue ».

Démonstration de force et conséquences régionales

Le danger peut rapidement devenir global : en dénonçant la présence dans la région des Caraïbes de forces armées américaines, Caracas a reçu le soutien de la Chine, laissant apparaître le spectre d’une nouvelle dissuasion, s’inscrivant dans l’émergence d’une bipolarité avec ses zones d’influence. Telle est la complexité de la crise actuelle.

Le déploiement du dispositif militaire américain s’inscrit dans ce contexte international tendu. L’Amiral Alvin Holsey, chef du Southcom, le commandement pour l’hémisphère occidental basé à Miami, est chargé de l’aspect opérationnel. Huit navires déployés, et un sous-marin à propulsion nucléaire. Le groupe amphibie « Iwo Jima » et près de 4500 Marines sont, depuis la mi-août 2025, en mission dans la région des Caraïbes.

Le dispositif américain est impressionnant : hélicoptères lourds CH-53 Super Stallion, F-35 Lightning II et avions V-22 Osprey, déployés notamment à Porto Rico, destroyers de type Aegis le long des côtes vénézuéliennes. Le déploiement des forces américaines ne laisse que peu de doute quant à la détermination de Washington. Et les destructions récentes en mer de plusieurs embarcations provenant du Venezuela, suspectées de transporter des tonnes de cocaïne, le prouvent. Présagent-elles de frappes ciblées au sol visant à affaiblir les cartels du « Tren de Aragua » et du « cartel de los Soles ». Peut-être même des attaques terrestres ? Cette option se répand en Amérique latine : les antécédents datent des années 1980, comme en octobre 1983 avec l’opération « Urgent Fury » à la Grenade ou en décembre 1989 avec l’opération « Just Cause » au Panama. La trahison par un proche, conséquence de la pression militaire, est une autre option sur laquelle peuvent miser les Etats-Unis pour arriver à leurs fins.

L’opération américaine dans les Caraïbes cible directement Nicolas Maduro et d’autres dirigeants bolivariens, comme le ministre Diosdado Cabello, et des généraux. La chute de Nicolas Maduro constituerait un bouleversement politique régional : Gustavo Petro en Colombie serait plus isolé que jamais, tout autant que les tenants du « Sud global » sur le continent. Le Guyana ne verrait plus son pétrole ni son territoire de l’Essequibo menacé. Les Etats-Unis pourraient peut-être aussi s’investir en Haïti pour mettre un terme à la défaillance de l’État et à l’activité des gangs dans le trafic d’armes et de drogue au cœur des Caraïbes.